1月のデコ活 ~食べ残しゼロ、食品ロス~

みなさま、あけましておめでとうございます。年末年始といえば、ついつい美味しい料理を食べすぎてしまう時期だと思います。

そんな時に、食べきれない料理を捨ててしまっていませんか?

本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」といいます。

「食品ロス」を減らすことは、廃棄物の減量はもちろんのこと、食費の節約にもつながります。廃棄物の減量は、焼却する際に必要な燃料の減量にもつながり、温室効果ガスの削減にも貢献できます。

1.食品ロスとは

食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。

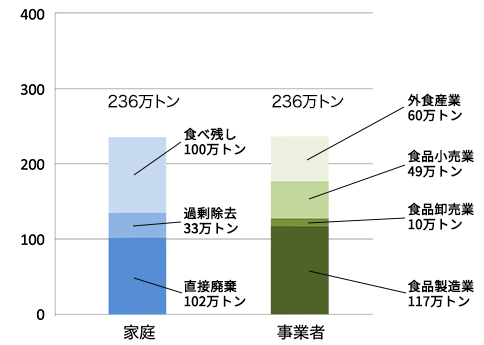

日本では令和4年度に、約472万トンの食品ロス(家庭から約236万トン、事業者から約236万トン)が発生したと推計されています。

出典:環境省

家庭からの食品ロスの要因は大きく3つに分類されます。

料理を作りすぎるなどして捨ててしまう「食べ残し」、野菜の皮や茎など食べられるところまで切って捨ててしまう「過剰除去」、未開封のまま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」です。

約8割がこの「食べ残し」と「直接廃棄」に該当しています。

2.食品ロスを減らすためにできること

➡飲食店で食事するとき

・自身や家族で食べきれると思う量を注文しましょう。どうしても食べきれない場合は、お店の方に確認したうえで、持ち帰ることで食品ロスの削減につながります。

➡買い物のとき

・買い物の前に冷蔵庫の中の在庫を確認したり、食べきれないほどの食材を買いすぎないようにしましょう。

・すぐに食べる商品は、賞味期限や消費期限の短い商品を選択し、手前から購入しましょう。

・四日市市では、食品ロス削減啓発キャラクター「ゆりゾー」とともに商品の手前どりを啓発しています。

➡調理のとき

・調理のときは、食べられる分だけ作るようにしましょう。また、食材が余ったときには、使い切りレシピを検索してみましょう。

・消費者庁では、「食材を無駄にしないレシピ」を料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」において紹介しています。

➡保存のとき

・食べきれなかった食品については、冷凍などの傷みにくい保存方法を検討しましょう。

・また、保存していた食べ残しを忘れてしまわないように、冷蔵庫の中の配置方法を工夫しましょう。

➡食べきれないとき

・買いすぎて食べきれない場合や、贈答品が余ってしまう場合には、フードドライブなどへの寄附やおすそ分けを検討しましょう。

3.7日間チャレンジ!こども食品ロスダイアリー

家庭から発生する食品ロスを減らすためには、まずは、我々一人ひとりが、日々の生活でどの程度食品ロスを出しているのかを認識することが重要です。

本市では、日々の生活から発生している食品ロスの量を、日記形式で記録するための「7日間チャレンジ!こども食品ロスダイアリー」を作成しております。

集計結果を基に、7日間で発生した食品ロスの量を把握できるだけでなく、食品ロスによる環境影響や、家庭への経済損失に換算することもできます。

みなさんの家庭でも取り組んでいただき、家庭から出る食品ロスの量を把握し、減らす意識を持ちましょう!

■食品ロスを減らして「もったいない」を無くしましょう

食べられる食品を捨ててしまうことはもったいないと思いませんか?

食品の廃棄量を削減し、温室効果ガスの削減にもつながる「食品ロス対策」 持続可能な社会の実現のためにも、身近にできることから実践してみましょう!

<参考>

・環境省ホームページ「食品ロスポータルサイト」

・環境省ホームページ「デコ活アクション」